|

岩手大学工学部電気電子情報科会東京支部 |

H22科会総会 |

電気電子情報科会

平成22年度総会ならびに懇親会

平成22年度の電気電子情報科会総会は盛岡にて下記の通り開催されました。

| 日 時 | 平成22年6月12日(土) | |

| 盛岡支部総会 | 午後2時30分〜3時00分 | |

| 科会総会 | 午後3時00分〜4時10分 | |

| 講演会等 | 午後4時10分〜4時50分 | |

| 懇親会 | 午後5時00分〜7時00分 | |

| 場 所 | いわて国保会館 |

| 盛岡市大沢川原3−7−30 | |

| TEL 019−623−4321 |

| 議 題 | 1.平成21年度事業報告 |

| 2.平成21年度決算報告並びに会計監査報告 | |

| 3.平成22年度事業計画(案)審議 | |

| 4.平成22年度予算(案)審議 | |

| 5.平成22年度役員選出 | |

| 6.会則の改定について |

| 講演会 | 演 題 | 講 師 |

| 東京から見た岩手 | 澤藤 隆一 氏(電気47年卒) |

| 懇親会 | いわて国保会館 会費5,000円 |

| 1. | 会誌「きたかみ」の発行 56号…5,300部発行 編集委員:柏葉 安兵衛、柳橋好子、長田 洋、木村彰男 |

|||||||||||||||

| 2. | 正会員歓迎会開催 平成22年3月8日(月)岩手大学工学部生協食堂60人(新入会員30名、大学院生8名、会員他22名) | |||||||||||||||

| 3. | 草刈賞の選考 第7回 受賞者

|

|||||||||||||||

| 4. | 会費検討委員会設置 委員長:南幅留男副会長 第1回委員会:平成22年5月10日開催 |

| 役職名 | 氏 名 | 卒業(卒回) | 役職名 | 氏名 | 卒業(卒回) | |

| 会 長 | 柏葉 安兵衛 | S38(気11) | 東京支部 | |||

| 副会長 | 南幅 留男 | S45(子 1) | 幹 事 | 柴田 隆昭 | S37(気10) | |

| 副会長 | 千葉 則茂 | S50(気23) | 幹 事 | 寺井 正行 | S41(気14) | |

| 副会長 | 鳥谷部 達雄 | S56(情 3) | 幹 事 | 飛世 政和 | S44(気17) | |

| 理 事 | 小野寺 瑞穂 | S29(気2) | 幹 事 | 山田 均 | S47(気20) | |

| 理 事 | 歳弘 健 | S33(気6) | 幹 事 | 小林 秀雄 | S47(子 3) | |

| 理 事 | 井上 隆志 | S40(気13) | 幹 事 | 在家 宏 | S52(子 8) | |

| 理 事 | 田山 典男 | S41(気14) | 幹 事 | 山内 利明 | S55(気28) | |

| 理 事 | 立花 龍一 | S61(情 8) | 幹 事 | 菊地 紀幸 | S61(子 17) | |

| 理事・事務局 | 柳橋 好子 | S45(子1) | 幹 事 | 狩野 利之 | S61(子 17) | |

| 理事・事務局 | 長田 洋 | S62(気35) | 幹 事 | 加瀬 貞二 | H4(子23) | |

| 理事・事務局 | 木村 彰男 | H3(情13) | 盛岡支部 | |||

| 理事・盛岡支部長 | 籏福 寛 | S38(気11) | 幹 事 | 宮手 敏雄 | S44(気17) | |

| 理事・東京支部長 | 澤藤 隆一 | S47(気20) | 幹 事 | 菊池 政四 | S47(気20) | |

| 理事・仙台支部長 | 齋藤 健 | S38(気11) | 幹 事 | 岡 英夫 | S48(子院4) | |

| 会計監査 | 及川 二千朗 | S38(気11) | 幹 事 | 杉村 洋一 | S49(子5) | |

| 会計監査 | 久保田 賢二 | S42(気15) | 幹 事 | 池内 達 | S50(子6) | |

| 顧 問 | 佐藤 淳 | 特 | 幹 事 | 佐藤 信 | S57(子13) | |

| 顧 問 | 志田 純 一 | 特 | 幹 事 | 佐藤 文昭 | S59(子15) | |

| 顧 問 | 佐々木 經夫 | 特 | 幹 事 | 泉澤 栄 | S60(子16) | |

| 相談役(元会長) | 阿部 源祐 | S16(専1) | 幹 事 | 高橋 康浩 | S62(気35) | |

| 相談役(元会長) | 佐藤 源美 | S17(専2) | 幹 事 | 佐々木 正嗣 | S62(子18) | |

| 相談役(元会長) | 高木 三郎 | S17(専2) | 仙台支部 | |||

| 相談役(元会長) | 岡田 整八 | S18(専3) | 幹 事 | 小原 四郎 | S37(気10) | |

| 相談役(元会長) | 阿部 長一 | S19(専4) | 幹 事 | 板澤 正登 | S47(子3) | |

| 相談役(元会長) | 太田原 功 | S30(気3) | 幹 事 | 田代 良二 | S55(気28) | |

| 相談役(元会長) | 佐々木 喜八郎 | S28(気1) | 幹 事 | 佐藤 雄一郎 | H3(気39) | |

| 幹 事 | 柏葉 安宏 | H9(電電2) | ||||

|

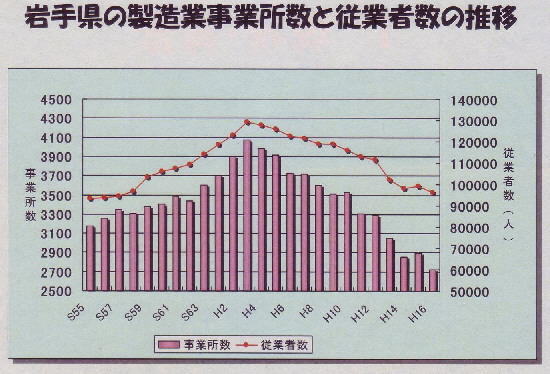

私が卒業した昭和47年当時、岩手県内の就職先といえば教員、東北電力、国鉄、電電公社、大手民間企業は谷村新興製作所ぐらいでした。したがって東京へ行くしかないと思いました。就職担当の一戸英敏先生がこの3つから選べと出した中の2社は電気の大企業ですが、私は当時まだ小さな企業だった千野製作所(現チノー)を選びました。この時代は先生が学生の就職先を指図する時代でした。一戸先生は「ここは君の2年先輩の梅津君が行っている、良い会社だよ」と仰いました。実は私の卒業研究テーマは「低キュリー温度フェライトコアを用いた精密温度制御」で、電力応用研究室(志田純一先生、関享士郎先生、菊池新司技官)が研究のために恒温槽を購入することになり、田葉井製作所(現:エスペック)のプラチナスシリーズを選んだのですが、納品時添付されてきた取説が温度調節計の千野製作所のものでした。今のエスペックでは考えられませんが、大阪へ電話したら「千野の取説だけあれば十分」との答え。これで千野を知ったのですが、実は選んだ真の理由は月給が高く賞与箇月数が多かったからです(笑)。日立、東芝、松下などよりずっと上でした。私は今でもビジネスが精密温度制御ですから、卒業研究のテーマがそのまま38年間続いていて、しかも研究室の後輩である長田洋先生の「ザゼンソウ温度制御」アルゴリズムをチノーが調節計に搭載して発売するなど、ずっと岩手大学とのご縁が続いていることをうれしく思います。  パラダイムシフトとは、 ◎20世紀型産業構造の終焉 製造→BRICs ◎資本主義社会→知識社会 情報の重要性 ◎グローバル金融経済支配 リーマンショック ◎ソブリンリスク→金融不安 為替 株 ◎資源枯渇の恐れ→囲い込み 特に中国 ◎世界の人口爆発→食糧、水供給の不安 といった点です。私たちはもはや過去のコンセプトにとらわれていてはいけません。岩手で起きていることは、日本の「地方」に共通しています。唯一の例外は沖縄です。大都市圏への人口移動が起きて、地方の過疎化が進行しています。円高、デフレ、高率法人税によって製造工場は海外へ逃げ出し、高齢者は医療や買い物などに便利なところに引っ越す結果、ウォーターフロントにマンション群、田舎に空き家が増えています。老後を沖縄で、と言う人が移住します。一方地球温暖化で大都市圏のヒートアイランド現象が進み、仙台が年間を通じてもっとも住み易い地域になっている気がします。それが盛岡になる日はそう遠くない気がします。 岩手のアイデンティティは 景観・・・岩手山、北上川、陸中海岸、高原 誇り・・・宮沢賢治、石川啄木、民話の故郷 食べ物・・・山菜、漬物、野菜、海草、鮭、肉 人情・・・忍耐強い、でしゃばらない、親切 言葉・・・内陸:過去形表現、沿岸:関西風 東京と違うところ・・・高層ビル、富士山、金融機関、医師不足、コンビニ、冬の寒さ、夏の暑さ、紅葉や空の色、交通機関 といったところです。岩手の良さを知ってもらい、岩手にヒトを呼ぶ、産業振興を図るための様々な取組みが必要です。 「在京盛岡広域産業人会」が出来たのは、単に企業誘致という問題だけではなく、観光や農林業、6次産業、再生可能エネルギー利用など、これから求められる産業や技術分野をこの地域で発展させるためのお手伝いをしよう、と言う目的です。同窓会として大学に全面的に協力しようとする中で、岩手大学が連携している盛岡市や盛岡広域8市町村の振興に協力することは当然です。同じ意思を持つ人たちに呼びかけてこの会を作りました。まず現状を視察するために来月現地視察会を行います。私は雫石の出身なので、自分の良く知る雫石ならばどうだろう?と考えて町の施策を調べました。余りにも総花的です。町役場に乗り込んで町長と議論しました。あれも必要、これも必要でしょうが、成果を町民に示すためには「重点志向」が必要です、何をめざすか、ハッキリさせましょうよ、と提言して、雫石のターゲットはこれだと思います、と明確に文書化して指摘しました。日本でも生き生きした地方があります。鹿児島県の『やねだん』集落や大分県の『大山町農協』、活性化した地域に共通なのは「バカと言えるほどの情熱家」が存在し、行政はサポートするだけで、自主性に任していることです。盛岡広域8市町村はそれぞれに地域性がありますが、もっともリソース的に厳しい葛巻町が、町を挙げて振興策を推進しています。すべてに共通するのは、国策である「農商工連携」の適地であり、食品加工への進出も含めて岩手大学を大いに利用すべきという点です。また観光は重要な資源ですし、植物工場、畜産、バイオマスや林業、再生可能エネルギー利用などの面で、いかに情報発信を強めるかという点がこれからの鍵となるでしょう。産業人会の輪はまだ小さいですが、これが拡がって行くと、岩手の良さが見直されて、やがていびつに進行している日本の人口移動が修正されるでしょう。 岩手大学は農学部と工学部が共存しています。ザゼンソウ研究もそうですが、まさに農工連携に最適な大学で、ここに商の仕組みを導入するために産業人会がお役に立てればと考えます。これからは自動車もモータで動き、分散電源やスマートグリッド、デジタルコンテンツなど、電気電子・情報システムの時代です。岩手の”大地”と”ひと”とともに、地域に貢献する岩手大学、電気電子・情報システムを担う我等が未来は明るいと思います。ご静聴有難うございました。 |

|

|

| 乾杯:阿部源祐氏 | 大学院生 |

|

|

| 小野寺さん・柳橋さん・千葉さん | 澤藤・柴田の東京コンビ |

|

|

| 藤原民也教授と久保田賢二さん | 歳弘さん・籏福さん 新旧盛岡支部長 |

|

|

| きれいな女子学生と鳥谷部さん | 澤藤さん・山崎さん |